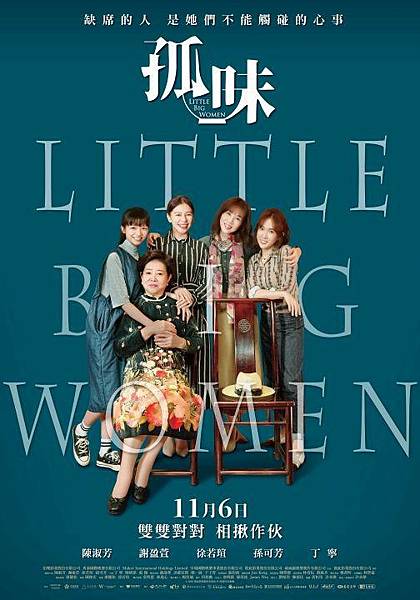

這電影受這麼多提名甚至獲獎,整體而言仍是一部佳作,尤其音樂的編排、陳淑芳的演出等等,但撇除好的部分不談,這電影實則有許多無暇顧及的細節,是處理不當的,也因此來發這篇較逆風的影評。

我想聚焦在小女兒的角色塑造上。

依背景,他從小與媽媽相處,並繼承家業,但心思上卻更掛念那久久才見一次的爸爸。以劇情發展,小女兒更偏向爸爸許多,並非不可,但劇情上要有更充分的橋段,去表現「為什麼那樣的背景反而小女兒較親的不是媽媽而是爸爸」。

而劇中補強此情況的橋段,僅有「小時候爸爸拿糖糕給他吃」、「爸爸臨終前是她在身旁」、「她與蔡小姐保持著聯繫」。這樣的力道,遠遠不足說服我「為什麼小女兒較親爸爸」,尤其在已知爸爸:已有家室還在外面亂找女人(還不只一次)、跟林家有金錢上的問題(縱使不知細節)、長年拋家棄子未擔負扶養的責任等等,這幾乎已經是罪大惡極的渣男了。

以小女兒的立場,縱使她對爸爸有莫名精神上的憧憬,她也應該要知道,爸爸事實上有許多擺明著的罪過、為什麼眾人不喜歡她爸爸、為什麼媽媽是以那樣的態度在面對爸爸。她該要知道,但她卻莫名其妙追問一句:「所以他(爸爸)到底做錯了什麼?」哇靠你老爸罪大惡極你自己還不知道嗎?她根本不該用一種「搞不懂你們為什麼要討厭爸爸,你們很奇怪欸」的態度去講出這句話。包含後面的劇情,小女兒的人物塑造上,我認為問題很大。

我能理解劇情需要一些衝突矛盾(才會好看),但這角色應該由二女兒來擔,會更恰當些。畢竟二女兒更早離家、長大後也沒跟媽媽住一起、又有「媽媽老是要她跟舅舅學習,致使自已的人生早被定型,等發現時已經太晚」的這種心理怨懟,相較於小女兒,以二女兒人物塑造的背景,會更恰當地來呈現與媽媽的對立,但很可惜只發生在與舅舅的鬥嘴:你姓什麼?我們陳家的事情自己會解決。

若要呈現,「反正小女兒就是很病態般的莫名其妙比較親爸爸」,也不是不行,但劇情要有更多這種形象塑造,例如小女兒房內擺滿爸爸照片,看到照片,就會回憶著以前爸爸每次回來總會拿糖糕給她。這能讓觀眾知道,縱使小女兒跟媽媽住在一起,但她仍無時無刻地思念爸爸,也較能詮釋她較護著爸爸的行為表現。可惜全片中,實際劇情量遠遠不足以解釋。

其次,媽媽坦承「印章是她拿的」這個轉折毫無必要。

這片為了讓收尾有些反轉劇情,很粗糙的讓媽媽自己說出了「印章是我自己去拿的。」這個轉折根本毫無必要,而且這會讓前面「年輕爸爸(楊一展)」的表現非常尷尬:你看看年輕爸爸的出場,放蕩不羈,大搖大擺拿著離婚協議書過來,年輕媽媽第一句話就問「你這次還要多少錢?」顯見他多麼素行不良。

如果按照收尾的劇情,這印章是媽媽自己拿的,理說媽媽自己知道這責任不全在爸爸身上,她對他的態度應該是休戚與共、共同承擔,年輕爸爸的態度也應該是懺悔知道自己做錯事,拖了媽媽下水,幾經思考決定痛下心來離開這裡的嚴肅態度,而不該再是那種桀敖不馴想要拍拍屁股遠走高飛不甩你們我即將自由了的態度。這個「印章是媽媽自己去拿的」我覺得是全片我最無法接受的劇情,毫無必要,因為一路以來的劇情,尤其是知情者的演出,都像是「這印章是爸爸自己偷偷用的」。

「把一個壞人隨著劇情讓他其實是個好人」,這俗稱「洗白」。這電影在洗白爸爸這件事上,對我而言非常失敗,電影確實試圖在後半段甚至收尾,要去呈現「爸爸沒那麼壞」,例如印章是媽媽拿的、一個彬彬有禮氣質出眾的蔡小姐願意跟著他十幾年、幾個女兒回憶著爸爸的甜點糕。這劇情我自己是吞不下去,因為這人在一剛開始,就已經有太多無法挽回的罪惡,是沒辦法靠後面這些劇情將這些壞事抹去漂白的。

若要導向「死者為大,既往不究」的概念,那就也只是更往前跳入傳統觀念大坑,更顯此電影之八股及編導的傳統保守主義,我也不認為靠這概念當解法是恰當的事。不過可能就像台灣人在選舉一樣,我們總會被最近的事情所吸引,而忽略更之前的歷史發生什麼事,所以我能想像很多觀眾會就這樣被後半段的劇情牽著走,進而深受感動。

這電影是同名短片改的,短片更之前我就看過,非常棒非常紮實,真心推薦,超好看!

但可能為了考慮兩小時的電影長度,增了許多畫蛇添足的橋段,才使得這電影有那麼多能挑剔的地方。這邊再舉二個例子。

全片劇情本身主線非常精彩,但也已經很多條支線(大女兒癌症及情感糾葛、二女兒對女兒出國的教養問題、小女兒前面提了)。在主支線已經很多且有在經營的狀況下,最怕再開新副本,一種「又要再多一條支線」出來,的這種貪多嚼不爛。

首先,多出「過繼給別人家的三女兒」這橋段,我認為在本電影裡毫無必要,尤其三女兒回來的這段,對電影並沒有加分效果,反而有點失焦,亦未交代清楚…三女兒何時離家的?他知道自己的身世嗎?她知道自己的親生父母親是誰嗎?她的心境是什麼?她是怨懟母親將她送走,但覺得這場合自己仍應該要回來,才回來的嗎?還是對她而言反正只是形式上的該回來,畢竟養她的也不是她的親生父母親?

你會發現,這條支線有太多需要演員有充分的表現層次,才能恰如其分地去傳達上述的情感內容,但本電影裡只能驚鴻一撇,屬於無暇顧及的範圍,更無法交代完整。

再舉一例。

二女兒在書架上看到「戀愛屋」這本書,然後問老公,這書誰買的,老公想了一下猶豫一陣,回答說應該是女兒買的吧。這段想鋪陳的是,老婆懷疑老公有問題,這就是一種「要開新支線」的起頭。

再接著,

老公說:「我要跟你講一件事。」

老婆說:「離婚後我要小孩的教育費。」

老公傻眼說...:「誰在跟你說離婚?」

哇這段劇情其實很嚴重啊!這嚴重問題在於「為什麼二女兒存在一種,他已經準備好要離婚了,的態度?」是老公之前做了什麼嗎?是兩人之間發生什麼事情嗎?這是會令觀眾想繼續聯想的。

但事實上,我也知道編導們,只是想在這個橋段,做點緩和,做點放輕鬆的笑果,畢竟老公摸不著頭緒的反應確實挺有趣的。於是果然,後續再無相關劇情,這用比較嚴謹的角度來看,這部分再次發生了無法交代完整的狀況。

我確實用一個很高的標準在看這電影,高到我自認有點吹毛求疵了。

但就是一種「想要看到一部完美的台灣電影」那種心理期待感吧,畢竟看電影也十幾二十年,每年看100~200部,總是在等著,什麼時候,台灣能有一部寄生上流?能有一部講著傳統觀念與現代觀念衝突,卻極其完美的永恆巨作。

留言列表

留言列表